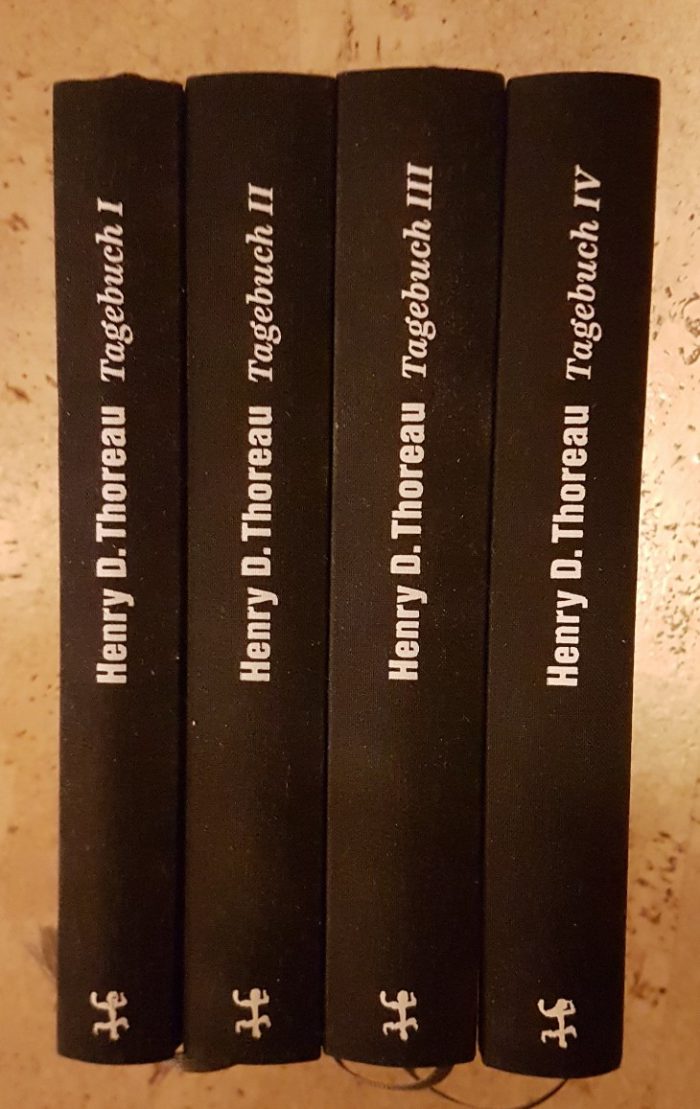

Das auf 12 Bände angelegte große Projekt, die Tagebücher von Thoreau chronologisch und in etwa auf 50% des Originalumfangs reduzierter Fassung erstmals auf Deutsch zu veröffentlichen, schreitet voran. Nun ist Band IV erschienen.

Das vorliegende Tagebuch IV umfasst die ersten acht Monate des Jahres 1852 bis Ende August. Die durch Thoreaus Zeichnungen angereicherten Einträge sind im Vergleich zu früher recht umfangreich, entwickeln sich vereinzelt zu Prosagedichten. Es ist ein bewegtes Jahr, welches Thoreau mit Schneemassen, Tauwetter-Überschwemmung, sommerlicher Hitzewelle und farbenprächtigem Herbst viel Stoff liefert.

Die Tagebücher lese ich immer mit dem Bleistift. Denn das literarische Hauptwerk Thoreaus steckt nicht in Walden, sondern in seinem Journal. Und damit auch so mancher anregende Gedankensplitter.

„Jeder Gedanke, der begrüßt und aufgezeichnet wird, ist ein Nestei, neben dem weitere Eier gelegt werden. Zufällig zusammengewürfelte Gedanken werden zu einem Rahmen, in dem es möglich ist, mehr zu entwickeln und zu zeigen. Vielleicht besteht der Wert der Gewohnheit des Schreibens, des Tagebuchschreibens, hauptsächlich darin – dass wir uns so an unsere besten Stunden erinnern und uns selbst anregen. Meine Gedanken sind meine Gesellschaft.“

Henry D. Thoreau, Tagebucheintrag vom 22.01.1852

Henry David Thoreau: Tagebuch IV (1852); aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Rainer G. Schmidt; mit einem Nachwort von Ruth Young; Matthes & Seitz Berlin.

Preis: 26,90 Euro.

Bei Subskription aller geplanten 12 Bände gilt ein ermäßigter Preis pro Band.

Subskriptionswünsche per Mail an: vertrieb@matthes-seitz-berlin.de

https://www.matthes-seitz-berlin.de/reihe/henry-david-thoreau.html